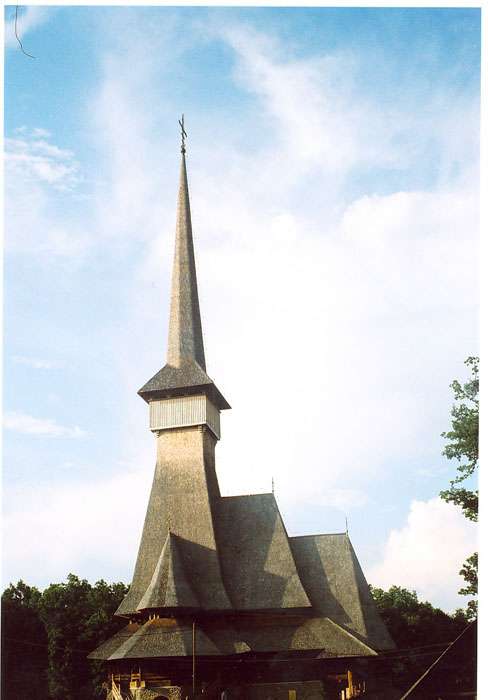

Photographies prises le 9 juillet 2006 à Săpinţa, département du Maramureş, Roumanie.

Les églises en bois - luthériennes, uniates ou orthodoxes - se rencontrent en Scandinavie, en Finlande, en Russie, dans les Carpates et dans le nord de la Transylvanie. C'est dans ces quelques départements du nord de la Roumanie que la science de la construction des églises en bois s'est sans doute le mieux conservée.

De plus, cette église n'est pas anodine. Il s'agit d'un symbole.

Elle est l'église conventuelle du monastère orthodoxe de moniales qui a été fondé à Săpinţa, après la chute du communisme, pour faire revivre l'ancien et prestigieux monastère de Peri, point de départ de l'histoire du Maramureş.

Le monastère de Peri avait reçu en 1391 un statut de stavropigie du Patriarcat oecuménique et dépendait ainsi directement du patriarche de Constantinople. Il fut longtemps le siège de l'évêché orthodoxe du Maramureş et joua un rôle important dans la résistance au calvinisme et à l'uniatisme, surtout au temps de saint Joseph le Confesseur.

L'union avec le Vatican avait été imposée à la Transylvanie en 1698 et elle le fut au Maramureş en 1740 quand les Habsbourg supprimèrent le diocèse orthodoxe. Mais le peuple s'appuya encore un certain temps sur les monastères pour garder sa foi.

Pour ces raisons, en 1761, l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse envoya le général Bukow, missionnaire botté de l'uniatisme, détruire les monastères de la région à coups de canon.

Quant au monastère stavropigiaque de Peri lui-même, il avait été détruit en 1705 lors de la révolte du prince hongrois François (Ferenc II) Rákóczi, allié de Louis XIV, contre les Habsbourg dont la main s'appesantissait de plus en plus sur la Transylvanie et les régions avoisinantes.

C'est aussi dans cette région, à Cavnic, que les Autrichiens arrêtèrent en 1717 un raid tatar qui représente le dernier assaut des nomades contre l'Europe centrale.

L'emplacement de l'ancien monastère de Peri se trouve maintenant à environ 3 kilomètres de l'endroit où j'ai pris ces photographies, mais maintenant, il y a la frontière au milieu: l'ancien Peri se trouve en Ukraine, dans une région qui représentait autrefois la moitié nord du Maramureş, mais dont la population roumaine a été complètement ukrainisée à partir du XVIIIe siècle par le biais de l'action du diocèse uniate ukrainien de Moukatchevo / Munkács, le phénomène de délatinisation ethnique ayant été ensuite parachevée par les erreurs des gouvernements roumains de 1919-1920 puis par la politique soviétique.

Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que l'on soit moins orthodoxe au nord qu'au sud de la frontière, mais tout simplement qu'il ne reste plus grand'chose du passé maramureşan au nord de la frontière, où l'on relève maintenant d'une autre langue et d'une autre culture et où l'on assume une autre histoire. L'ancien Peri se trouve donc complètement isolé de la région dont il a été le centre culturel et spirituel pendant quatre siècles.

Après la chute du communisme, il a paru nécessaire de reconstruire Peri à Săpinţa, le village resté dans le Maramureş le plus proche de l'ancien Peri.

Et c'est ainsi que, petit à petit, par la prière des moniales et la science des charpentiers, Peri revit.

La seule différence est que l'ancien Peri était un monastère d'hommes, et le nouveau Peri est un monastère de femmes.

Le bâtiment de l'église est achevé. Il s'agit de la plus haute église en bois du monde, le clocher s'élevant jusqu'à 75 mètres et étant surplombé d'une croix de 7 mètres de haut. (J'ai dû m'éloigner de plusieurs centaines de mètres dans la forêt pour pouvoir prendre les photographies d'ensemble.)

Plus que les dimensions, ce qui me plaît, c'est l'élégance de ces constructions en bois. Et la perpétuation d'une très ancienne tradition, puisque, dans tout le nord de l'Europe, les églises furent d'abord en bois.

Il paraît que ce fut aussi le cas chez nous, encore au VIe siècle.

En ce qui concerne Peri, les décorations intérieures et les fresques de l'église ne sont pas encore achevées, et il y a encore plusieurs années de travail en perspective.